مضت عِدة أيام على انتهائي من برنامج اخذني في رحلة بين عِدة من المشاعر، واجهتها، حللتها، أدركتها. وحده شعور الفرح بقي عالقًا في ذهني حتّى هذا اليوم، هذه هي المرة الأولى التي أجلس أمامه في نفس الطاولة، فلطالما إعتدت تفكيك شعور الحزن، الخوف، الغضب. أما البهجة؟ فهي البهجة ذاتها، ببساطتها، بلا تفكيك ولا تحليل.

سُئلت لأول مرة في مفهومي عن السعادة؟ هل سعادتي في الحياة مشروطة؟ هل أقف في طريق مسرّاتي دون أن أدرك ذلك؟

لأجد جوابًا على هذه التساؤلات؛ فتّشتُ عن شروط في كلِ فرحةٍ طرقت أبواب أيامي، هل تسلل الفرح إلى خاطري بنعومة؟ أم كان طريق الوصول إليّ وعرًا وشاقًا؟

كان الجوابُ شرطًا يتيمًا واحدًا (كلّما مضيتُ في أيامي بعينين مُبصرتين وقلبٍ نبيه وذهنٍ متيقّظ وأذانٍ صاغية، وجدتُ في أيامي مسراتٍ مُستترة).

فهل نقضي أيامنا نركُض باستماتة لبلوغ أهداف -يصوّرُ لنا بأننا موعودون بسعادة هائلة حال تحققيها- بأعينٍ ترى ولا تبصر وأذانٍ تسمع ولا تنصت وأفئدةٍ غافلة وأذهانٍ شاردة؟ فعن أي خساراتٍ نتحدثُ ها هنا؟

تزامنت جولتي التفتيشية عن شروطي للسعادة مع مشاهدتي للفيلم الياباني Perfect days، يصوّر لنا الفيلم المشاهد اليومية من حياة هيراياما عامل تنظيف دورات مياه طوكيو العامة، كانت المفارقة الحقيقية في اسم الفيلم، فكيف تحظى بأيامٍ مثالية وأنت تعمل في تنظيف المراحيض؟ أخذني الفيلم في رحلة لعدة أيام برفقة هيراياما، ذلك الرجل الذي تعلو وجهه إبتسامة رضا تكاد لا تنفكُّ عن محياه، كان المشهد المُفضل لي رُغم تكراره مُستهل الصباح، استيقاظه بهدوء على صوت العاملة التي تَكنس الشارع قبل انبلاج الصُبح في صوتٍ يتسلل بخشونة من نافذة غرفته كمنبه يومي، رتابة تأهبه للعمل بخطوات ثابتة، ريَّ النباتات، تحيّته الباسمة بانشراح للشمسِ كلّما خرج من بيته ورفع طرفه إلى السماء، اختياره للكاسيت المُناسب لهذا الفجر الجديد وتلذذ مسامعه بموسيقاه المفضلة في طريقه إلى العمل، كان لصباحاته تفاصيلها الآسرة.

غلَّفَ الصمتُ معظم مشاهد الفيلم سِوى من حوارات قليلة مُقتضبة، وحدها مَسراته كانت تشدو بنغمٍ هانئ، فكان يَحفل بلحظات صفائه في استراحة الغداء تحت الشجرة التي وصفها بـ الصديقة، تلك الشجرة التي لطالما تأمل باسمًا خيوط الشمس تسيلُ من بين أغصانها، يبتسم بدهشة لعظيم ما يُبصر وكأن دفء الشمس يلامس محياه للمرة الأولى، يرفع الكاميرا التي تصاحبه دائما ليوثق المشهد .

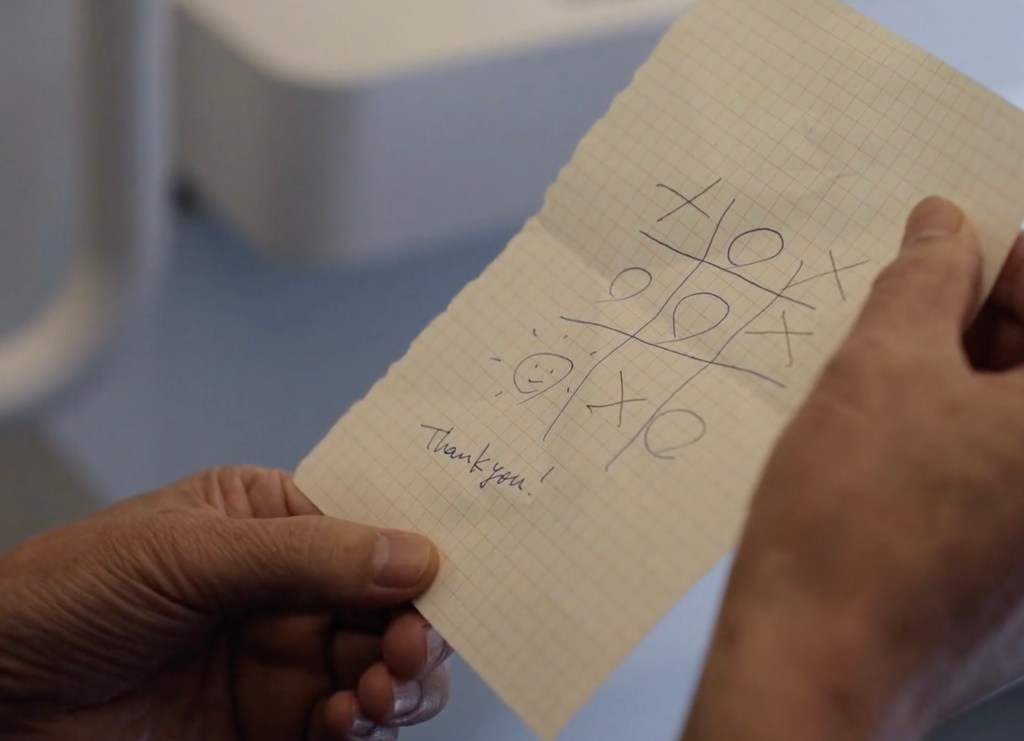

وفي يومٍ ما وبينما هو مُنهمك بإخلاصه المُعتاد في تنظيف إحدى دورات المياه، سقطت عيناه على ورقة أخفاها أحدهم بجانب المغسلة فتحها ليجد بداخلها لعبة X-O، ألقى بها بلا إكتراث في سلة المهملات مثل باقي المناديل والأوراق. بعد انتهائه من التنظيف وهو يهمُّ بالخروج، عاد مجددًا ليفتّش عن الورقة في السلة، تأملها مجددًا، ثم رسم علامة X وأعاد الورقة إلى مكانها. كانت هذه اللحظة بداية للعبة طرفها الآخر مجهول فكلما عَرج هيراياما لتنظيف هذه الحمامات، كان يجد علامة جديدة، امتدت اللعبة لأيام وانتهت بإمتنان مُتبادل رغم خسارة كليهما، كانت لعبة يجمع أطرافها بحثهم عن البهجة في عالم تحكمه الجدية والرتابة.

فهل يمكننا أن نمضي في هذه الحياة بأسلوب هيراياما في العيش؟ ذلك الرجل الذي يغتنم اللحظات البهيجة بطريقته الخاصة ويجد في عاديّة الأشياء روعتها بلا شروط بل يلقاها بوجهٍ طَلق وخاطرٍ شَرح، وكأي شخص لا تخلو حياته من مُنغصات الحياة، كان لهيراياما قَسمه الخاص منها، فلطالما كان للحياةِ إيقاعها الذي كلّما إرتفع طربًا يعودُ فيدنو شجنًا، في لحنٍ متوازنٍ مُستساغ.

أخذت مني هذه التدوينة جهدًا أكبر في التفكير والتأمل منه في الكتابة، اغتنمت في أيامي الماضية كل المسرات التي طافت حول لحظاتي، ابتسمت عندما ربتت ابنة خالي على الكنبة بحركة ودودة لا إرادية لتفسح لي في المجلس والحديث والضَحكات. ضحكت بفخر لأيام على مناداة ابن أختي لي وهو يردد اسمي بسببٍ وبلا سبب في إحتفال طفوليّ بريء لنطقه الصحيح لحرف الراء أخيرًا!، مشيتُ بخطى مُتمهلة في الحديقة صباحًا لأستنشق بانشراح عبير العُشب المُشذب فجرًا. وفي سرد اللحظات اليومية البهيجة حديثًا لا تسعه سِوى المجلدات.

تبصّرتُ عطايا الله ورَحمته ونعيمه اليومي وكنت أكثر نباهة لمحاولات مَن هم حولي في إسعادي بلفتاتٍ بسيطة مُحبة وعادةً تكون بصورة لا واعية، كما حاولت بفِطنة تحيّن الفرص المناسبة لخلق مسرات يسيرة في أيام أحبتي والناس.

تلقفتها جميعها وملأتُ كأسي بالمسرات المُستترة وشربته سرورًا هادئًا مُستطابًا، إن العيش على طريقة هيراياما أجده ضرورة لا رفاهية في أيامٍ مُتسارعة كهذه نركُض في ميادينها بأعينٍ مُسمّرة نحو غاياتنا الكبرى ولا نلتفت لحظةً لجمال الطريق. خُذ نَفسًا عميقًا عزيزي القارئ وفكّر بترويّ في أحداث هذا اليوم، هل طرقت بابك البهجة وأعرضتَ عنها؟ أم تتحيّن ظروف مُحددة لتشرّع لها الأبواب؟ هل تقف دون إدراك كعقبة تحجب عنك أفراحك؟